2025年9月3日,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会在天安门广场隆重举行,伴随着庄严的升旗仪式,《义勇军进行曲》的雄壮旋律响彻云霄。“中华人民共和国国歌是中华人民共和国的象征和标志。”其激昂的旋律不仅凝结着中国共产党带领全国人民争取民族独立与人民解放的奋斗历程,更蕴含着推动国家富强、民族复兴与人民幸福的精神力量。

吹响拯救民族危亡的战斗号角

20世纪30年代,日本帝国主义发动侵华战争,步步紧逼,妄图灭亡中国、奴役中华民族。1931年九一八事变后,东北三省迅速沦陷,中华民族面临着前所未有的生存危机。1932年初,日本帝国主义在上海制造事端,点燃了新的侵略战火,随后,又把触角伸向热河、察哈尔和长城沿线。中国军民英勇抵抗,抗日救亡运动风起云涌。

文化界以文艺为武器,构建起抗日救亡的舆论阵地,为拯救民族危亡吹响战斗号角。其中,音乐工作者创作出大批爱国主义歌曲,形成救亡音乐潮流。《义勇军进行曲》正是这一潮流中的标志性作品,是抗日救亡运动与左翼文艺实践深度融合的结晶。1934年秋,由中国共产党领导的电通影片公司邀请剧作家田汉创作以长城抗战为主题的电影剧本,初名为《凤凰的再生》。他基于对民族危机的认知调整了创作构思,并将影片更名为《风云儿女》,以凸显民众觉醒与抗争的主旨。剧本梗概写好后,田汉创作了一首自由体诗《万里长城》,《义勇军进行曲》的原始歌词即为该诗最后一节。关于田汉创作歌词的具体时间,在中华人民共和国成立后,据相关当事人回忆出现了两种说法:第一种说法为他在被捕前已完成歌词,附于剧本梗概末尾;第二种说法为其被捕后在狱中将歌词写于香烟盒包装纸背面传递给同志。两种说法虽在时间上略有差异,但均明确了核心史实,即田汉为《风云儿女》创作了这首充满战斗激情的歌词。

1935年2月,田汉完成剧本梗概后,因宣传抗日被捕入狱。中共党员、戏剧家夏衍接手了剧本的后续创作。音乐家聂耳则是主动向夏衍请缨承担作曲工作。当时,他已是左翼音乐运动的代表人物,拿到歌词后,在致友人张天虚的信中表示,歌词充满了力量,能够唱出四万万同胞的怒吼。聂耳刚完成曲谱初稿,就被反动当局列入“左翼危险分子黑名单”,后经我党组织安排赴日本学习。4月下旬,他将曲谱定稿从东京寄给电通影片公司。为实现词曲的顺畅与有力结合,聂耳同电影编剧、歌词作家孙师毅商量,对歌词进行了修改。其中,他将原词末尾“冒着敌人的飞机大炮”改为“冒着敌人的炮火”,在“前进!前进!”之后增写了“前进!进!”的叠句,以铿锵有力的休止符收尾,更强烈地展现出中国人民奋勇挺进的坚决与勇敢。

值得注意的是,田汉创作的歌词没有歌名,聂耳从日本寄回的歌词谱曲也仅标注“进行曲”3字。最终,电影《风云儿女》的投资人朱庆澜在“进行曲”前面加上了“义勇军”。自此,《义勇军进行曲》的名称被正式确定下来。令人惋惜的是,7月17日,聂耳在日本鹄沼海滨游泳时不幸遇难,年仅23岁。《义勇军进行曲》不仅成为他的“绝唱”,也成为左翼文艺运动留给后世的经典之作。

唱出四万万同胞的怒吼

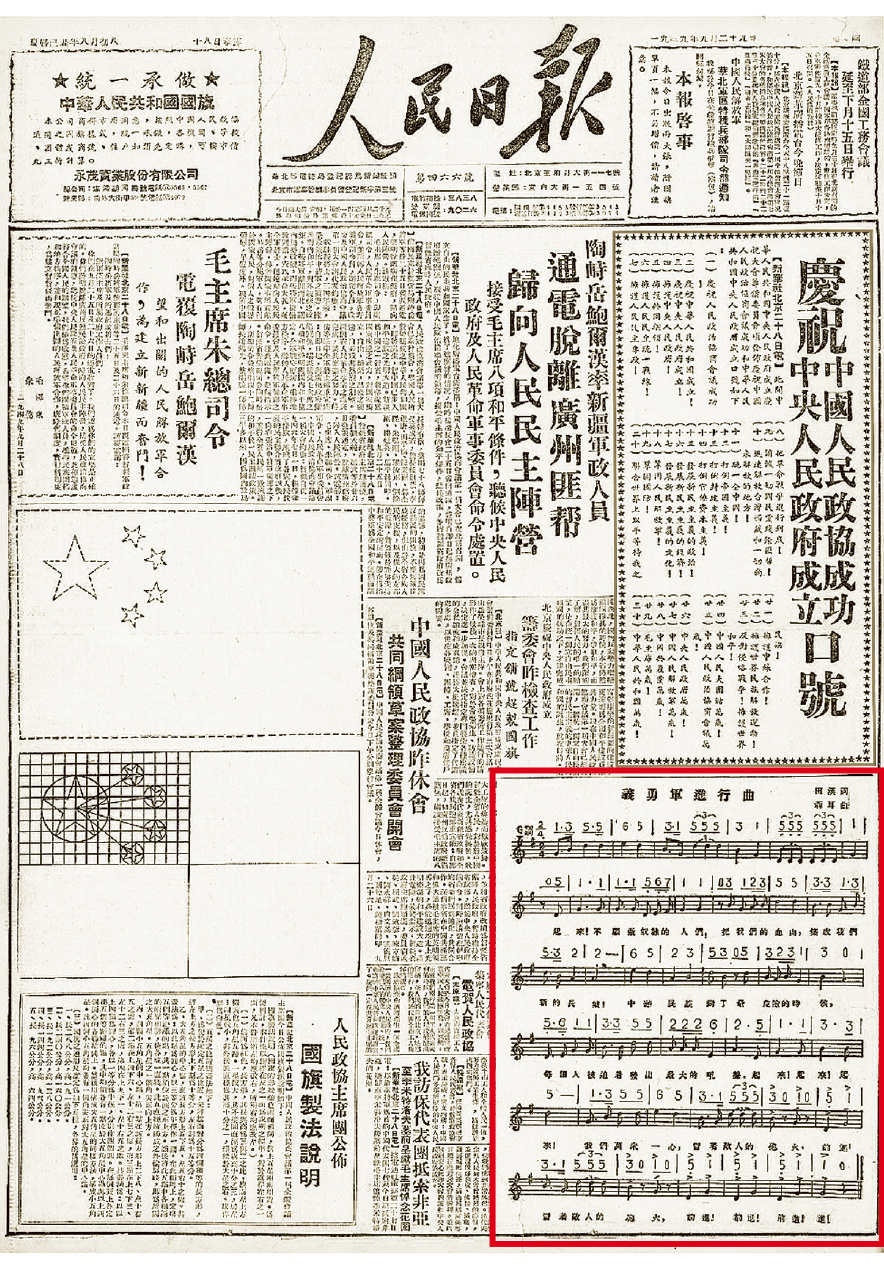

1935年5月16日,上海《电通画报》创刊号首次刊登《义勇军进行曲》歌谱。24日,电影《风云儿女》在上海黄浦剧场(原金城大戏院)首映。为凸显主题,影片在片头播放了《义勇军进行曲》,其中,人声合唱2遍,小号和军鼓伴奏4遍。就这样,该歌曲首次唱响并迅速在全国传播,成为激励中华儿女前仆后继投身抗战的嘹亮号角。在一二·九运动中,全国各地的学生、工人及爱国人士均以演唱该歌曲表达抗争决心。1936年10月,鲁迅逝世,几万人的送葬队伍高唱《义勇军进行曲》。1938年,在台儿庄战役中,中国官兵更是高唱该歌曲鼓舞士气。1939年,著名记者爱泼斯坦在写成的《外国记者眼里的抗日战争:人民之战》一书里,这样形容《义勇军进行曲》的流行程度:“东北人民为摆脱日本的枷锁而英勇斗争,在他们那勇敢精神鼓舞下,产生的这首激动人心的歌曲,使举国奋起,众志成城。从前线到大城市,从城市到最遥远的乡村,每一个中国人都知道这首歌,都会唱。《义勇军进行曲》诞生的历史就是抵抗日本侵略的浪潮不断高涨的历史。这首歌的曲和词深深扎根于中国人民之中。”

与此同时,《义勇军进行曲》也跨越国界,成为世界反法西斯战争中一支嘹亮激昂的战歌。1940年,美国著名非洲裔歌唱家保罗·罗伯逊在纽约演唱该曲,随后灌制名为《起来》的中国革命歌曲唱片,宋庆龄为该唱片撰写序言。第二次世界大战胜利前夕,经一位世界著名音乐指挥家建议,《义勇军进行曲》同贝多芬、柴可夫斯基等世界著名作曲家的作品一同收入由美国国务院批准的《盟军胜利凯旋之歌》,足见该歌曲在全球范围内产生的广泛影响。

解放战争时期,《义勇军进行曲》被赋予了新的内涵——成为迎接新中国诞生的精神序曲。1949年4月,中国人民解放军横渡长江时,前线部队通过播放该曲鼓舞士气,歌曲所蕴含的“奋勇前进”精神,与解放军解放全国的历史使命高度契合。这一阶段的传播,不仅延续了歌曲的抗争精神,更使其从“抗日救亡之歌”转变为“民族解放之歌”。

引导中国人民走向胜利的凯歌

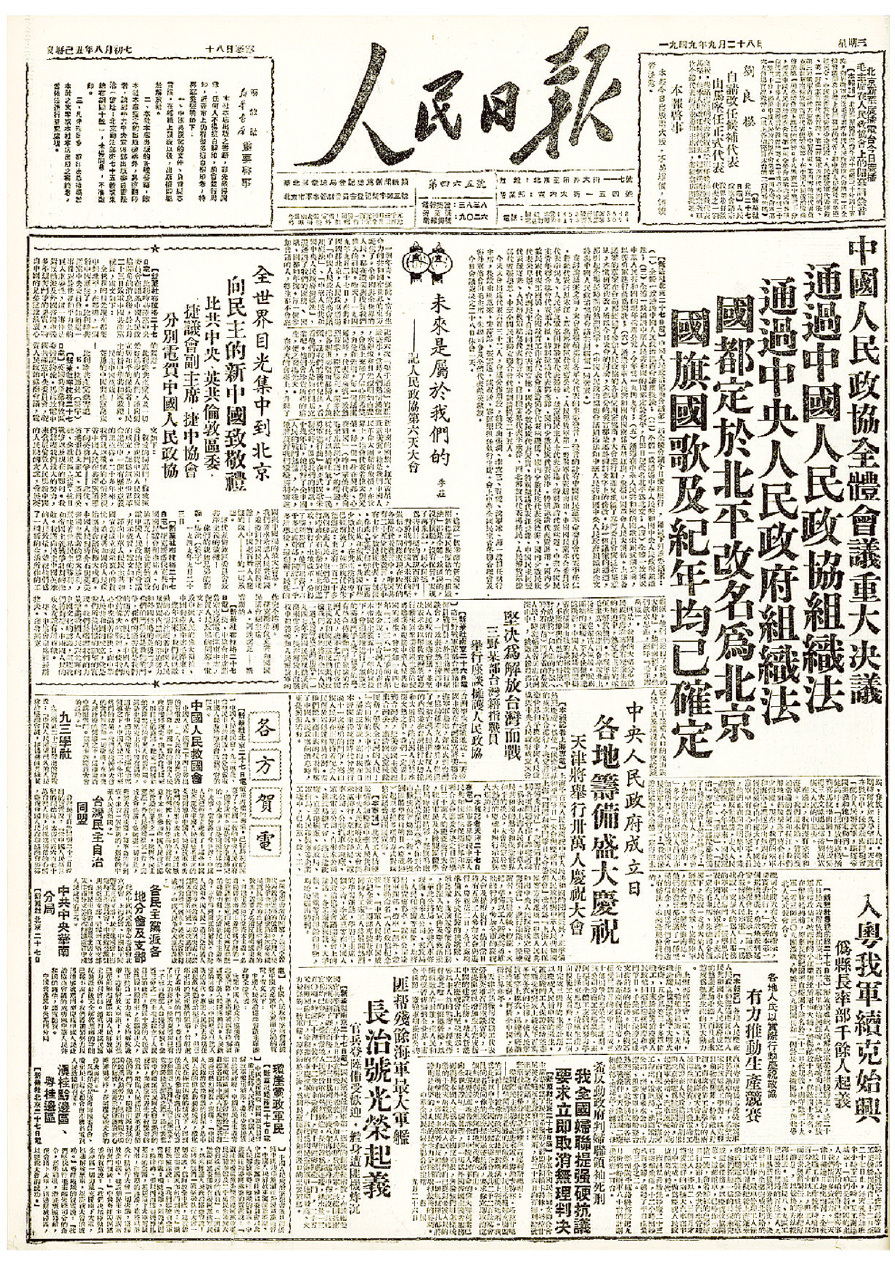

1949年6月,新政治协商会议筹备会第一次全体会议在北平召开,征集国歌词曲的工作被提上日程。筹备会设立第六小组,专门负责拟定国旗、国徽、国歌等国家象征方案。筹备会通过报刊发布公告,面向全国征集国旗、国徽图案及国歌词谱,从7月16日开始,《人民日报》等全国各大报纸连续刊登了国歌征集启事,明确要求,(甲)歌词应注意:(1)中国特征;(2)政权特征;(3)新民主主义;(4)新中国之远景;(5)限用语体,不宜过长;(乙)歌谱于歌词选定后再行征求,但应征国歌歌词者也可同时附以乐谱。在征集期内,共收到歌词、歌谱694首(其中歌词占比居多),郭沫若、马叙伦、欧阳予倩等知名人士均创作了应征歌词。

当时,国歌评选小组虽然选出了部分歌词、歌谱,甚至组织乐队演奏,但均未能达到理想效果。早在国歌征集工作开始的时候,周恩来就曾提出用《义勇军进行曲》作国歌的建议,他认为:这首歌曲激越豪迈,很有革命气概,而且旋律铿锵有力,非常适合演奏。后来,也有人在应征稿中提出过这样的建议。与此同时,张奚若、徐悲鸿和梁思成等人同样力主用《义勇军进行曲》作国歌。徐悲鸿指出:“《义勇军进行曲》在抗战时期唤起了千千万万民众,今后它仍将鼓舞人民昂扬精神,奋斗前进。它歌唱了人民的意志,民族的自信。”经过国歌评选小组反复讨论,最终一致同意采用《义勇军进行曲》为国歌,认为其表达了中国人民与中华民族勇敢坚强、不畏强暴、团结向上的坚定决心和优良传统,是引导中国人民不断走向胜利的凯歌。

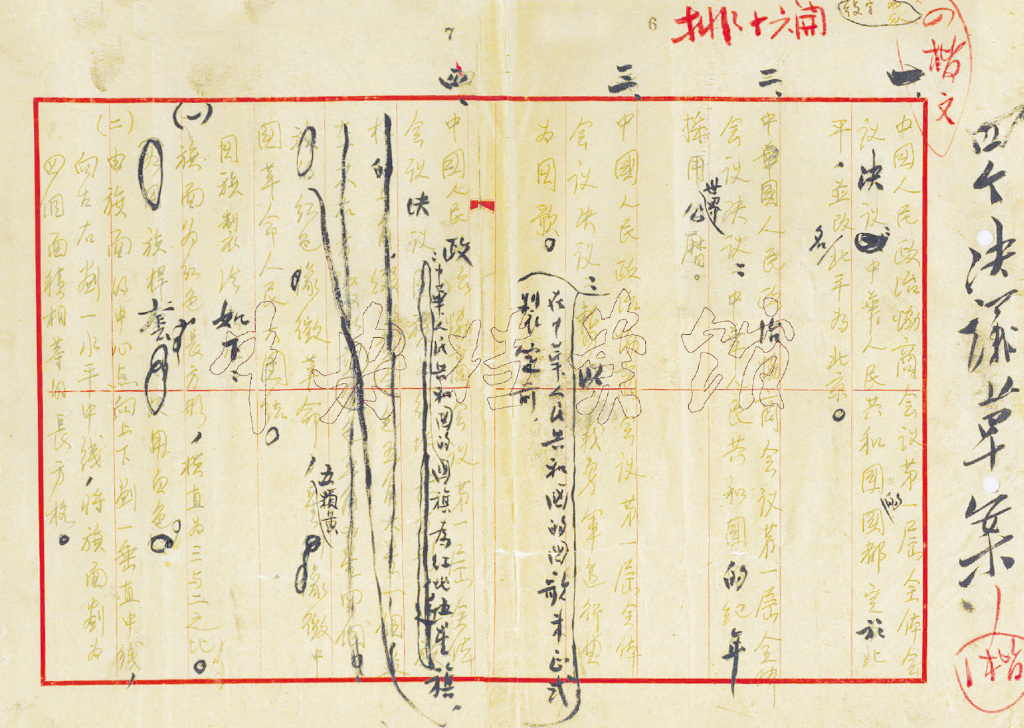

评选中,包括田汉在内的部分人员虽赞成使用该歌曲,但建议修改“中华民族到了最危险的时候”这句歌词,认为中华人民共和国成立后此句已不合时宜。但多数人不同意修改,第六小组遂将问题报新政协筹备会常务委员会,由大会主席团决定,并推选郭沫若等人修改歌词供参考。9月25日,毛泽东、周恩来在中南海丰泽园召集关于国旗、国徽、国歌、纪年、国都问题协商座谈会,马叙伦首先提议将《义勇军进行曲》作为代国歌,刘良模则介绍了歌曲在国际反法西斯运动中的传播与影响。针对修改歌词的建议,周恩来明确表示:“要么就用旧歌词,这样才能鼓动情感,修改后唱起来就不会有那种情感。”毛泽东对此观点表示赞同。

9月27日,中国人民政治协商会议第一届全体会议讨论关于国都、纪年、国歌、国旗的四个决议草案。最终,全体代表一致通过在中华人民共和国国歌未正式制定前,暂以《义勇军进行曲》为国歌。10月1日,开国大典上,五星红旗冉冉升起,军乐队奏响雄壮的《义勇军进行曲》,并通过无线电波传向世界。

2004年3月14日,中华人民共和国第十届全国人民代表大会第二次会议通过宪法修正案,明确规定“中华人民共和国国歌是《义勇军进行曲》”。

《义勇军进行曲》的历史价值,在于其跨越时代的精神感召力,能够在不同历史阶段为国家发展与民族进步提供动力。田汉曾评价聂耳“不是为作曲而作曲,他是自己真正站在痛苦人民的中间,喊出了他们的愤怒和要求”,这种植根于人民的创作理念,使歌曲蕴含的爱国主义、团结奋斗、不畏艰险等精神内核,能够与不同时代的国家使命相契合。